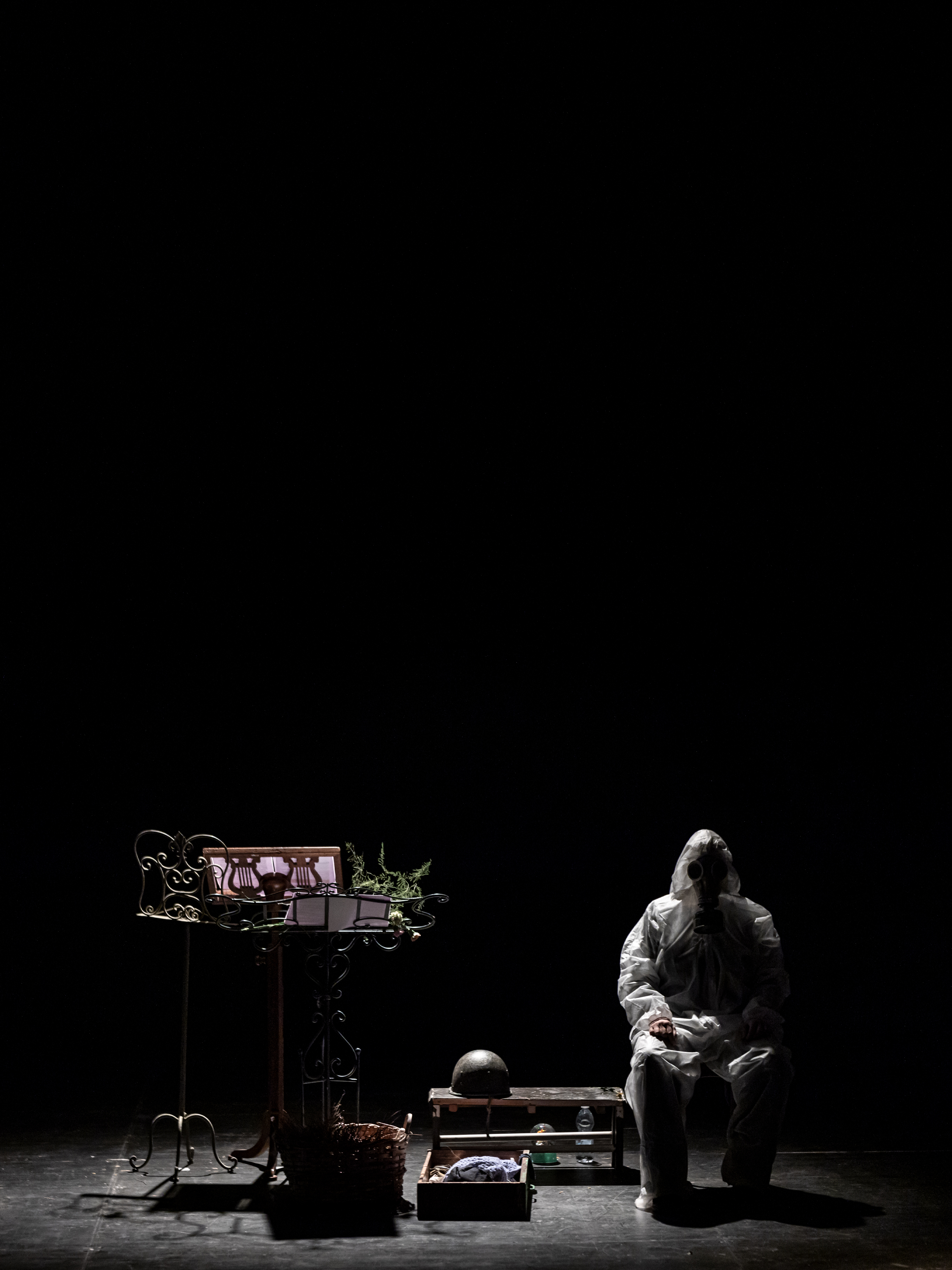

Lo spettacolo Monologhi dell’atomica, di e con Elena Arvigo, con la partecipazione di Monica Santoro, in scena al Teatro OUT OFF di Milano (26-29 gennaio), è tratto da Preghiera per Černobyl' di Svetlana Aleksievič e Racconti dell’atomica di Kyoko Hayashi.

Il titolo dello spettacolo è allusivo ai celebri Monologhi della vagina di Eva Ensler, quella serie di storie al femminile che venticinque anni fa irruppero nelle sale di teatro di tutto il mondo, liberando una corrente irrefrenabile di rabbia e di dolore per la violenza sul corpo femminile. Anche lo scopo di questi monologhi è suscitare rabbia, indignazione, reazione nei confronti delle guerre e dei pericoli nucleari contemporanei. Ascoltare le storie di quelle catastrofi causate dall’incidente alla centrale nucleare di Černobyl' nel 1986 e dal lancio della bomba su Nagasaki nel 1945, dovrebbe provocare oggi una valanga di ribellione e di rifiuto, la richiesta pressante di un cessate il fuoco immediato sia in Ucraina che in Medio Oriente.

Quei racconti ci insegnano con fermezza e toccante lucidità che la via delle armi non può essere perseguita e fomentata e non esiste giustificazione alcuna alle distruzioni della guerra. L’atto di ricordare quelle catastrofi è del resto anche una forma di ribellione: la scrittura di Svetlana Aleksievič e di Kyoko Hayashi «sta al fianco delle vittime per impedire a una forma di memoria, fatta di valori e di emozioni, di svanire del tutto, preservandola nella letteratura». (Così Mariarosa Loddo Oltre la perdita: memorie emotive del disastro in Tina Merlin e Svetlana Aleksievič, in «Archivi delle Emozioni. Ricerche sulle componenti emotive nella letteratura, nell’arte, nella cultura materiale»).

I monologhi dell’atomica, per la cui interpretazione Elena Arvigo ha ricevuto il premio Le Maschere 2023, sono di voci femminili, testimoni e vittime insieme dei disastri nucleari a quarant’anni l’uno dall’altro. Al centro delle due vicende raccontate, sta il corpo umano, il proprio e l’altrui; il corpo ferito che diviene un arma, il corpo amato atrocemente perduto, il corpo che si ha dentro di sé e che non potrà mai vivere. Le parole, semplici, nude, cronachistiche, diventano pugnali: le si sente sulla pelle, sulla carne. Feriscono e bruciano. Raccontano tutte le sfumature emotive di una perdita irreparabile, delle persone amate, della casa, della natura, del proprio mondo. La perdita della vita senza perderla. Quelle parole ci interrogano sul senso stesso di ‘stare in vita’: vuol dire solo respirare? Cos’è la vita senza quella risonanza affettiva che sin da quando siamo bambini significa essere al mondo?

Le parole, come pietre, si diffondono in teatro e colpiscono tutti i sensi, suscitano reazioni: chi ascolta e vede, come chi sta sul palco, esperisce tutte le componenti emotive contenute in quel diario di un mondo disgregato da un’esplosione atomica. In scena, le due attrici piangono; il pubblico ha i brividi, di commozione ma anche di paura; non tutti riescono a trattenere le lacrime. Le parole, come aghi, sono precise, chirurgiche. Ma non guariscono, ammalano.

Descrivono gli effetti della radioattività sul corpo, il corpo che si disfa, lentamente, che perde le sue barriere interne ed esterne, che si scioglie: chi racconta ha visto, ma ha anche trovato le parole per dire quel che ha vissuto, per oltrepassare la soglia dell’indicibile. Non è strano che quelle parole, le parole della distruzione violenta della vita, siano le stesse da sempre nella storia della letteratura: quando Omero descrive la morte che si impossessa di un corpo, dice che «scioglie le membra». Morire è un processo: significa consumarsi sciogliendosi, come una candela, per usare una metafora che nasce dalla nostra esperienza. Se morire fa parte dell’esperienza umana, la morte per la violenza della guerra è però sempre una sorpresa, uno spettacolo d’orrore.

Così il racconto Una voce solitaria, dalla Preghiera per Černobyl' di Aleksievič, recitato da Elena Arvigo con in controcanto la voce di Monica Santoro che ripete parole e frasi nell’originale russo, è il racconto estenuante del disfarsi di un corpo, un corpo che smette di essere corpo per diventare solo un oggetto radioattivo:

«Era tutto una piaga... E cos’erano stati gli ultimi due giorni prima di morire... Gli sollevo un braccio e sento l’osso che gli balla, gli penzola dentro, perché la carne si è staccata dall’osso... Dalla bocca gli uscivano dei pezzetti di polmoni, dei pezzetti di fegato... Rischiava di restare soffocato dalle proprie interiora... Mi arrotolo una benda attorno alla mano e gliela infilo nella bocca per vuotarla di quella roba... Non sono cose che si possano raccontare! Che si possano scrivere! Che si possano vivere... Quando ti è tutto così caro... Così amato...».

I corpi si liquefanno, le loro connessioni si allentano definitivamente, non c’è più tensione tra le membra, come a Nagasaki quarant’anni prima di Chernobyl. I Racconti dell’atomica di Kyoko Hayashi, da cui è tratta la seconda parte dello spettacolo di Elena Arvigo, iniziano con il sogno di una neonata che si liquefà, fino a diventare una macchia scura di umidità sulla terra. Il corpo umano, il corpo inteso come mezzo di nuda vita, si scompone nelle sue parti, si consuma, smette di essere corpo per diventare sostanza corporea pericolosa, infetta, una cosa che non si può più abbracciare, una cosa insensibile ma contagiosa, da cui prendere le distanze.

Questo l’effetto della bomba atomica e di ogni violenza umana. I monologhi dell’atomica fa parte di un progetto sulle donne e la guerra dal titolo Le imperdonabili. Il titolo è ispirato, naturalmente dal saggio Gli imperdonabili di Cristina Campo, per la quale ‘imperdonabili’ sono solo alcuni poeti, che la società superficiale non perdona per la loro aspirazione alla perfezione. Imperdonabile, insomma, è chi non rinuncia a essere scomodo, ad andare contro corrente, a perseguire con tutta la sua vita ideali che non sono più di moda. Così le donne di cui Arvigo racconta nei vari episodi del suo progetto, che hanno scelto di non tacere e resistere, da Anna Politkovskaja a Marguerite Duras a Lina Merlin alla Aleksievič. Come ha scritto Laura Boella in un saggio intitolato a sua volta Le imperdonabili, alcune donne «sono imperdonabili perché l’invisibilità o l’eccessiva fama, spesso creatrice di leggende di facile consumo, rende impossibile classificarle, perché non contemporanee, avanti e indietro rispetto al loro tempo, consumate da passioni assolute, innanzitutto quella della scrittura, indecifrabili e ispirate, perché carne e specchio dell’imperdonabile della nostra epoca.». Tra queste imperdonabili, credo che si debba annoverare Simone Weil (1909-1943).

E Simone Weil viene in mente subito, ascoltando i Monologhi dell’atomica, per la maniera in cui parla del corpo umano umiliato dalla forza e dalla violenza della guerra in uno dei suoi saggi più intensi e dolorosi, pubblicato sotto falso nome per evitare la censura durante la Seconda Guerra Mondiale. Mi riferisco a L’Iliade poema della forza, dove la filosofa francese, attraverso un’analisi serrata del poema omerico, denunciava l’orrore della guerra e della ‘forza’ che sembra essere l’unico motore della storia umana: «La forza – scrive Weil – è ciò che fa di chiunque le è sottomesso una cosa. Quando è esercitata sino in fondo fa dell’uomo una cosa nel senso più letterale, perché ne fa un cadavere. C’era qualcuno, e un attimo dopo non c’è più». Così i morti nell’Iliade, le prime vittime della guerra descritte nella letteratura occidentale, diventano carne che si dissolve, che si scioglie, pasto per gli avvoltoi che vogliono divorarli; il capo del soldato ferito si affloscia come un fiore di papavero, le ginocchia di chi sta per morire cedono. Il corpo potente, veloce, imponente, viene ridotto ad una cosa inerte.

Le pagine di Simone Weil commuovono perché chi le legge istituisce subito l’analogia tra la mitologica guerra di Troia e il 1944; Weil, per sua sfortuna o fortuna, non visse abbastanza per venire a sapere delle atrocità conseguenti al lancio della bomba atomica. Ma le sue pagine trasudano orrore davanti alla ‘forza’ della guerra, e anche una ferma indignazione. La stessa che si ritrova nelle pagine delle imperdonabili Aleksievič e Hayashi.

Lo splendido spettacolo del 27 gennaio al Teatro Out Off di Milano è stato dedicato dalla regista e attrice al popolo palestinese e alle sue sofferenze.

Le fotografie sono di Silvia Varrani.