Domenica mattina di maggio, cielo insolitamente grigio su Milano: in uno dei parchi più frequentati della città, compaiono due panchine dipinte, una in arancione, l’altra con i colori dell’arcobaleno; brillano, a differenza delle altre verniciate con l’abituale verde cupo.

Su una panchina c’è un numero di telefono, 1522, un numero d'emergenza a cui rivolgersi per un primo soccorso se una donna subisce molestie o violenza; l’altra panchina non è ancora finita, non porta scritte, ma vuole dare un simbolico messaggio di tolleranza e di rispetto verso coloro che usano come bandiera i colori dell’arcobaleno, ovviamente le comunità LGTBQ. L’intento del Comune di Milano è apprezzabile, ricordare a tutti che non esiste diversità alcuna, educare al rispetto.

Eppure nella mia mente si affaccia un’associazione spiacevole, dolorosa e anche un ricordo: una domenica di maggio di qualche anno fa, insieme a un centinaio di persone, in un viale ombroso di platani del quartiere berlinese di Kreuzberg, ho assistito all’inaugurazione di un piccolo ‘monumento’. Una panchina verniciata di giallo, a ricordo delle analoghe panchine di quel colore che comparvero a partire dal luglio 1938 nei parchi dei quartieri di Berlino più densamente popolate da cittadini tedeschi di religione ebraica. Le panchine gialle erano rare, e portavano la sigla J (= Juden) oppure la più esplicita scritta ‘per gli ebrei’; sulle altre, invece, campeggiava il divieto: ‘non per gli ebrei’.

Nel maggio 2013 per iniziativa dell’artista Stella Flatten, in quel viale di Berlino fu inaugurata come luogo di memoria una panchina gialla, a ricordo delle panchine ‘per gli ebrei’. La strada alberata, ricca di aiuole e giochi per bambini, è intitolata allo scrittore Theodor Fontane, che nella campagna del Brandeburgo amava passeggiare sotto alberi di quel genere e si chiama dunque Fontanepromenade. Sin dalla fine dell’Ottocento, per il verde e i giardini, il luogo ha un aspetto idillico: eppure al numero civico 15 Fontanepromenade, a Kreuzberg, sorge un imponente edificio liberty, che contiene memorie orribili.

Con uno degli eufemismi tipici della lingua del cosiddetto terzo Reich, la villa fu definita, a partire dal 1938, ‘ufficio centrale di collocamento per gli ebrei’. Nelle sue stanze, oltre 26 mila cittadini tedeschi di religione ebraica furono schedati e mandati ai lavori forzati nell’industria bellica tedesca. Qui si decise di mandare migliaia di esseri umani a morire di stenti e di fatica, come schiavi senza valore.

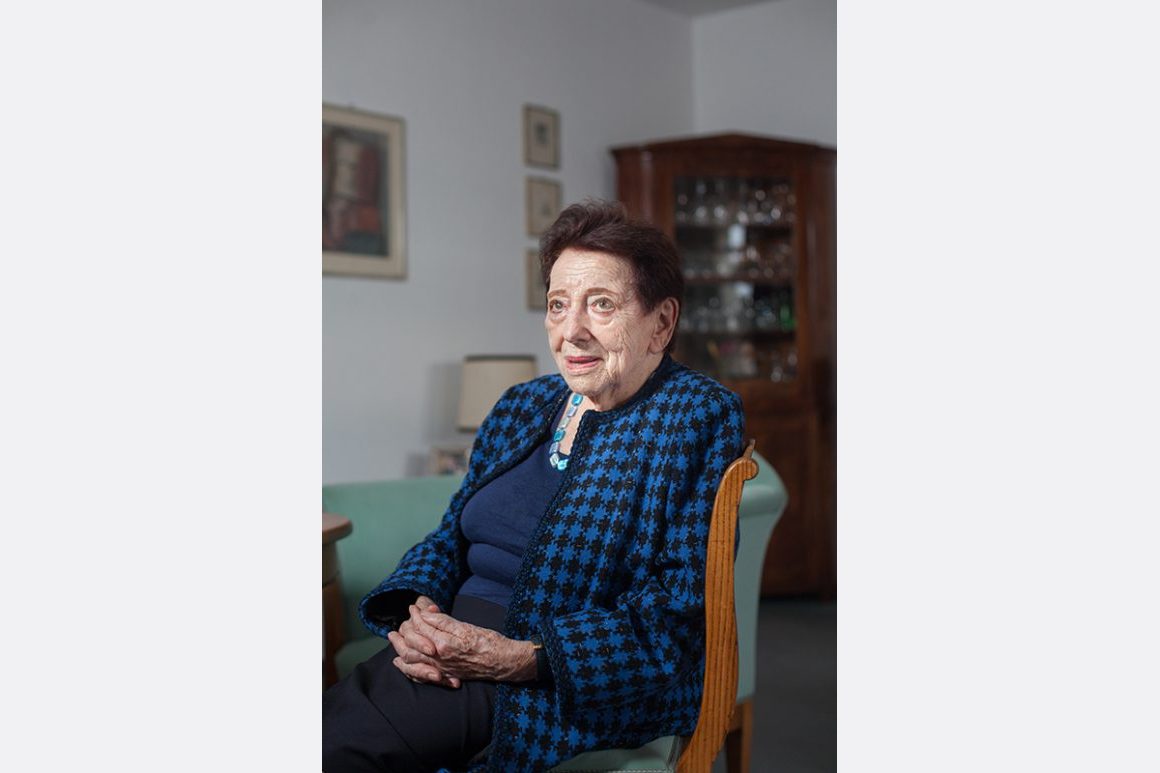

I pochi sopravvissuti non hanno smesso di ricordare quel che avveniva nei corridoi della villa, la voluta umiliazione dell’attesa per ore in piedi: lo si può leggere, solo ad esempio, nel memoriale di Marie Jalowicz Simon,Clandestina, tradotto in italiano da Einaudi. Oppure nei libri autobiografici, inspiegabilmente non tradotti in italiano, di Inge Deutschkron, classe 1922, che ancor oggi, alla soglia dei cento anni, non smette di difendere con energia la necessità della memoria.

Tutti sapevano cosa accadeva in quel bell’edificio; la fila dei convocati arrivava spesso sino a fuori del portone, sino al viale. E perciò la promenade su cui si affaccia il famigerato numero 15 era nota all’epoca anche come Schikanenpromenade, ‘la passeggiata degli insulti’. Tutti sapevano e vedevano, come tutti vedevano le panchine gialle, e le stelle gialle, e i negozi boicottati, e le persone sparire. Si sapeva, si vedeva, si tollerava. Si era, semplicemente, indifferenti.

Moltissimi, inoltre, condividevano i proclami del partito nazionalsocialista: la possibilità di un’adesione sentimentale ad alcune delle idee programmatiche di Hitler è stata mostrata, ad esempio, da Elio Germano nella sua recente performance di ‘realtà virtuale’ che usa il testo di Mein Kampf, La mia battaglia, il libro in cui Hitler condensò il suo credo politico (un'esperienza che abbiamo vissuto al Teatro Franco Parenti di Milano).

In Mein Kampf, un libro a lungo proibito dopo la guerra e adesso ristampato anche in Germania, si trovano riflessioni sottoscritte da molti ancora oggi: la diffidenza, se non l’odio, verso gli stranieri, lo scontento sociale dovuto alla disoccupazione e alla povertà, una mentalità borghese che non accetta forme diverse d’amore e convivenza che non la famiglia tradizionale, l’idea che la donna si realizzi veramente in un ruolo casalingo e di madre; e ancora la fiducia in un uomo forte al governo, vicino al ‘popolo’ e che ne comprenda i bisogni. E ancora: l’esigenza di un diffuso assistenzialismo, di un reddito di cittadinanza, e un acre giustizialismo, con la giustificazione dell'uso della violenza da parte delle forze dell’ordine. Le situazioni storiche sono lontanissime: eppure, nella performance di Elio Germano, non si capisce subito che si tratta di idee diffuse nella Germania degli anni Trenta del secolo scorso, anzi, si prova l’inquetante sensazione che l'attore riferisca discorsi appena ascoltati al bar.

E torniamo appunto alla Germania del 1938, alle leggi razziali, alle stelle gialle, ai campi di sterminio. Si sapeva, si tollerava, si apprezzavano alcuni principi: l’antisemitismo - si sa - era un male presente da secoli nella società tedesca. Si possono poi tirare in causa molti altri fattori, soprattutto economici e storici, a rendere conto del consenso quasi totale avuto dal nazismo, tutt’altro che inspiegabile o spiegabile solo con un delirio di massa. A ciò si aggiunga una grandiosa opera pedagogica e di propaganda, per cui val sempre la pena rileggere l’impressionante libro di Erika Mann sull’educazione durante il ‘Terzo Reich’.

Eppure c’era chi si ribellò e pagò con la vita. Una resistenza che può sembrare patetica o inutile, che consisteva nel diffondere volantini, lettere anonime che invitavano alla rivolta (come nel romanzo di Hans Fallada Ognuno muore solo, trasformato in film nel 2016), nell’affiggere ai muri piccoli fogli ciclostilati di denuncia delle bugie del ‘Reich’: così gli studenti della Rosa bianca a Monaco, così l’eterogeneo gruppo della cosiddetta Orchestra rossa di Berlino, su una protagonista del quale abbiamo il bel libro L’eterna primavera di Nicola Montenz.

Le donne dell’Orchestra rossa furono ghigliottinate, l’una dopo l’altra, nel carcere berlinese del Plötzensee tra il 1943 e il 1944, e alcune non avevano commesso nemmeno reati d’opinione, ma solo portato un pezzo di pane ai prigionieri di guerra che passavano per la stazione di Berlino. E non erano donne ebree, ma tedesche, e solo pochissime iscritte al partito comunista.

Dunque, anche nella Germania di Hitler, ci fu chi agì. Ci fu chi scelse. Ci fu chi rifiutò l’orrore e non volle farsene complice, in nessuna maniera. Ci fu chi rischiò la vita. L’alibi del ‘non sapevamo’ e ‘non vedevamo’ non regge, forse regge ancor meno dell’‘obbedivamo agli ordini’ pronunciato a Norimberga e nel 1961 da Eichmann processato a Gerusalemme.

Brunhilde Pomsel (1911-2017) lavorò nell’ufficio di propaganda del Reich e al momento della caduta di Berlino si trovava nel bunker insieme a Hitler e Goebbels. Quando ormai aveva superato il secolo, ha reso una testimonianza in cui presenta la sua come una normale vita di una donna tedesca ai tempi del Reich, troppo stupida per intendersi di politica, disinteressata alle manifestazioni pubbliche, iscritta al partito quasi per caso, pagata bene perché era un’ottima dattilografa, felice di potersi comprare bei vestiti, ma ignara di tutto.

Nel film documentario che ne è scaturito, dal titolo A German life / Una vita tedesca, il racconto autobiografico diventa, in fin dei conti, secondario. Resta piuttosto indelebile l’effetto emotivo, la paura e la pietà insieme, suscitato dall’indugiare sul corpo della donna che parla, ultracentenaria, sui solchi del suo volto, e dagli spezzoni documentari che servono da intervalli al suo racconto, tra cui le terribili immagini (alcune inedite) dai campi di concentramento liberati o dal ghetto di Varsavia. Corpi ridotti a manichini spaventosi, in cui pare difficile riconoscere ancora alcunché di umano, come ai limiti dell’umano appare il volto della donna che parla, che rappresenta non tanto una prolungata vecchiaia, ma i devastanti effetti fisici di quel male che lei stessa riconosce come la legge che guida la storia umana, ossia quella mancanza assoluta di giustizia con la quale si confrontano le vite di molti, se non dei più. Quel volto, inquadrato troppo da vicino, quasi a volerne deformare i tratti, quasi a trasformarlo in una maschera grottesca, può anche rappresentare la giustizia divina nel senso tragico e greco del termine, non immediata e subitanea, ma che comunque arriva.

In realtà Brunhilde Pomsel reputò di essere stata a sua volta ingiustamente imprigionata: arresasi insieme al Gauleiter, il capo nazista, di Berlino, fu portata dai sovietici a Buchenwald, dove rimase cinque anni. E dove mai sospettò che nelle stesse docce dove loro prigionieri tedeschi si lavavano con acqua calda, fossero stati gasati altri uomini, donne, bambini.

Per contrasto, quando nel film la Pomsel fa questa dichiarazione con voce piana e per nulla turbata, viene mostrato uno spezzone documentario filmato dopo la liberazione di Buchenwald, in cui si vedono le pareti scrostate dalle mani di chi soffocava in quelle docce, cercando disperatamente un’impossibile via di fuga.

Non che i sovietici non siano stati capaci di analoghe atrocità: basta visitare il carcere di Hohenschönhausen di Berlino, e si ha la misura delle torture a cui furono sottoposti i prigionieri di guerra. Ma nella memoria di Brunhilde Pomsel pare essere rimasta solo l’acqua calda delle docce di Buchenwald. E l’ingiustizia per essere stata cinque anni in campo di ‘rieducazione’ senza aver commesso nulla.

Il nucleo del documentario A German Life dimostra con le immagini quali siano le conseguenze del potere su corpi inermi e vulnerabili, da una parte, e dall’altro a cosa arrivi il potere del tempo sul corpo, quello di Brunhilde Pomsel, divenuto spettro di quel che è stato, come la memoria è un’eco flebile e certamente ingannevole di quel che è avvenuto. Ai corpi dei prigionieri incapaci di reggersi in piedi, spettri a loro volta anche prima di morire, e dei cadaveri, fantocci senza identità accatastati nelle fosse comuni, si oppongono, nei filmati dell’epoca i corpi giovani, muscolosi e forti dei soldati-bambini della Hitlerjugend e il corpo snello ed esibito nella sua eleganza di Joseph Goebbels a Venezia, circondato da uomini e donne belli, ricchi, felici.

Due modi antitetici di intendere la rappresentazione del potere, come coercizione punitiva e come esibizione, e di darne spettacolo: ed è uno spettacolo, in fin dei conti, che Brunhilde Pomsel ha voluto dare di se stessa ultracentenaria, una sopravvissuta a tutto che spaccia per ricordi i suoi vuoti e i suoi alibi, lei che – all’epoca invisibile nelle stanze del potere, e che poi consapevolmente si è nascosta negando ogni suo ruolo – si offre invece solo adesso al ‘guardare’ altrui in un corpo che si è dissolto con eccezionale lentezza e che vorrebbe un’assoluzione, convinta di aver pagato con la prigionia, e poi con la solitudine più assoluta, ogni suo eventuale debito.

Ma non c’è assoluzione e non c’è catarsi, in questo rito del mostrarsi, in questo spettacolo spettrale (il latino spicere sta alla radice di ambedue le parole); come non vi può essere nei riti orroristi, per riprendere una definizione di Adriana Cavarero[1], dove sempre lo spettacolo è dato dagli effetti della tortura.

Lo scrittore Christopher Hampton, quest’anno premio Oscar per la sceneggiatura di The father, ha trasformato il film documentario, frutto di un lavoro collettivo di registi tedeschi, in una piéce teatrale, adesso arrivata in Italia nell’interpretazione di Franca Nuti al Piccolo Teatro di Milano. Il testo varia in pochissimo la testimonianza della Pomsel; ma se nel film si privilegiano l’immagine impaurente del volto della donna, gli spezzoni documentari, la voce originaria di brevi pezzi di discorsi di Goebbels, il teatro restituisce alla parola e al racconto una immensa intensità.

La parola torna in primo piano: perché grazie alla prova attoriale, che nella versione inglese è stata di una personalità non secondaria come Maggie Smith, diventa allora un problema se credere o meno alla Pomsel, come sottolinea lo stesso Hampton nella prefazione. Un problema che nel film, a mio parere, non si pone, perché nemmeno per un istante la vera Brunhilde Pomsel è credibile.

In teatro, inoltre, le immagini che sfilano dietro a Franca Nuti che recita il suo monologo, nella regia di Claudio Beccari, non sono crude e spettacolari, nel senso detto, come nel film: sono invece di contorno, cercano piuttosto di restituire l’atmosfera dell’epoca. L’attenzione e l’ascolto degli spettatori sono tutti concentrati sulle parole, sul testo.

Solo una grande attrice come Franca Nuti poteva cogliere la sfida di portare in scena parole del genere, indifferenti, a tratte ciniche, certamente, nella sostanza, false; solo a una grande attrice poteva riuscire di dare senso teatrale a una testimonianza rispetto alla quale non ci può essere posto per la commozione o per l'empatia; solo una grande attrice poteva accettare la scommessa di trasformare in teatro di parola un racconto che è anche un tenativo sfacciato di usare le parole per manipolare, per persuadere e sviare le coscienze, per indurre alla compassione per una vecchia sola e abbandonata, una donna qualunque, che sa mentire anche di fronte alle evidenze e ai dolori della storia. Solo un grande attore può spezzare in maniera così magistrale la possibilità di identificarsi con il suo personaggio.

Di questo siamo molto grati a Franca Nuti e al Piccolo Teatro, che ha portato questo spettacolo in scena nella cornice di una rassegna dedicata a ‘Rappresentazione e potere’, accompagnata da una serie di conferenze sul tema (quella più vicina a questa pièce ci sembra la lezione di Michela Marzano su Corpo, potere e rappresentazione che si può ascoltare qui).

Vorrei tornare alle panchine di colore squillante.

Da qualche anno, la villa di Fontanepromenade 15, a lungo sede di una chiesa mormone, è stata venduta ad un’impresa privata, che la sta ristrutturando per ricavarne appartamenti e uffici: un comitato di quartiere chiede con forza che non si dimentichi la storia di quel luogo.

Il nostro non è un tempo che ama ricordare, e non è nemmeno educato a ricordare. Ma se vediamo e notiamo, e le vediamo e le notiamo, le panchine di un colore diverso, allora non possiamo non vedere e ignorare quel che la storia ci ha trasmesso, se pure non ci ha insegnato.

A Berlino, la panchina gialla, piccolo monumento alla schiavizzazione e alla deportazione degli ebrei, rischia di arrugginire ed essere dimenticata. Un tempo i tedeschi fecero finta di non vedere le panchine gialle e di capirne il significato, figuriamoci adesso, nel caos e nella distrazione della metropoli. Ma non tutti i tedeschi si voltarono dall’altra parte. Non tutte le vite tedesche furono come quella di Brunhilde Pomsel.

La questione è, allora, adesso, sempre, saper scegliere, con coraggio, con determinazione, da che parte stare.

[1] Orrorismo ovvero della violenza sull’inerme, Milano, Feltrinelli, 2007, in particolare p. 148.

Per un documentario su Fontanepromenade 15 a Berlino ed altri progetti correlati vedi a questo link: http://www.stellaflatten.com/portfolio-item/fontanepromenade-15-erinnerungsprojekt/ Sulle donne dell'Orchestra Rossa abbiamo detto qualcosa qui: https://www.visionideltragico.it/blog/visioni-del-tragico-covid-19/8-maggio-1945-settantacinque-anni-dopo-corpi-numeri-casi-clinici Per altri destini tragici nella Germania del Novecento vedi i contributi di Michele Feo https://www.visionideltragico.it/blog/tragico-contemporaneo/destini-tragici-nella-germania-del-novecento e di Gabriele Scaramuzza https://www.visionideltragico.it/blog/tragico-contemporaneo/la-tragedia-il-destino-e-la-sua-assenza

Nell'ultima immagine la sala d'attesa dell'edificio di Fontanepromenade 15, come si presentava prima dell'avvio di massicci lavoridi ristrutturazione. Questa fotografia, quella della panchina gialla e le altre fotografie storiche con le panchine 'per gli ebrei' e 'per gli ariani' sono tratte dal sito di Stella Flatten http://www.stellaflatten.com/ che con un gruppo di artisti e storici si sta da anni adoperando per la monumentalizzazione di alcuni luoghi di memoria berlinesi importanti eppure dimenticati. Nelle altre foto Brunhilde Pomsel nel film documentario 'A German Life', Franca Nuti al Piccolo Teatro, un manifesto di propaganda della Hitler jugend, un'immagine dal film 'The Schinlder's List' e altre foto storiche dal ghetto di Varsavia reperite in rete, come pure di Goebbels in visita a Venezia. Inoltre: Elio Germano nella performance virtuale 'La mia battaglia'. Qui sotto la scrittrice Inge Deutschkron, che fu mandata ai lavori forzati dopo essere passata dall'edificio di Fontanepromenade 15. Nell'ultima fotografia della panchina gialla si vede come il 'monumento' sia stato scempiato da graffiti e versi nel degrado.

A German Life

Una vita tedesca

di Christopher Hampton

tratto dalla storia vera e dalla testimonianza di Brunhilde Pomsel

basato sul film documentario A German Life di Christian Krönes, Olaf Müller, Roland Schrotthofer e Florian Weigensamer / Blackbox Film & Media Productions (www.blackboxfilm.at)

traduzione Monica Capuani

regia Claudio Beccari

luci Claudio De Pace

scene Guido Buganza

con Franca Nuti

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa