Che c’entra Antigone con la tragedia dei migranti che raggiungono le coste italiane fuggendo da guerre, devastazioni e miseria? L’eroina del teatro greco può essere un paradigma per comprendere questo fenomeno che quasi ogni giorno ci viene messo davanti agli occhi da stampa e giornali facendoci sentire impotenti?

Va detto che le cronache massmediatiche registrano più di un caso in cui i racconti e i commenti sui naufragi e degli approdi tormentati di migranti sono stati associati al tema di Antigone. Nel 2019, per esempio, Carola Rackete, la capitana tedesca impegnata nell’organizzazione di soccorso marittimo Sea-Watch, che aveva sfidato il ministro degli Interni del governo italiano forzando il blocco del porto di Lampedusa, era stata accostata ad Antigone[1]. E tre anni prima, nel 2016, l’Associazione Culturale Compagnia teatrale della Civetta, gruppo attivo in Valsesia, aveva messo in scena a Borgosesia (Vercelli) lo spettacolo Antigone un pugno di sabbia, per la regia di Andrea Piazza: era la storia di Aminata, una ragazza venuta dall’Africa su un barcone, insieme ad altre centinaia di disperati in fuga. Sopravvissuta al naufragio e approdata sulla spiaggia di un paesino siciliano, la ragazza svelava ad alcuni ragazzi del posto il dramma che si cela dietro le “carrette del mare”.

Arriva ora Antigone di barconi, spettacolo teatrale prodotto dalla compagnia veronese Casa Shakespeare, scritto da Andrea de Manincor, per la regia di Solimano Pontarollo, che ha celebrato la sua première il giorno 8 dicembre 2023 al teatro Camploy di Verona e che si spera possa avere delle ulteriori rappresentazioni. Alla base della produzione c’è un benemerito impegno civile e politico, ovvero la sensibilizzazione del pubblico sul dramma dei rifugiati, sulla drammaticità delle loro condizioni. Non a caso nel foyer del teatro, prima dell’inizio, alcuni rappresentanti di UNHCR, l’agenzia ONU per i Rifugiati, fornivano informazioni e materiali su questa terrificante emergenza umanitaria.

La scena è stilizzata al massimo, ma gli oggetti che vi compaiono sono più che sufficienti per suggerire allo spettatore il contesto. Una spiaggia, il relitto di un barcone, dei giubbotti di salvataggio, qualche capo di vestiario sparso, qualche rete da pesca, un po’ di immondizia. Sullo sfondo delle sedie a sdraio e ombrelloni suggeriscono che l’arenile appartiene a uno stabilimento balneare frequentato da turisti, un posto di divertimenti, di musica e ballo, un posto per gente che nulla sa e nulla vuole avere a che fare con la disgrazia di chi attraversa il Mediterraneo in fuga dal dolore. Su quella spiaggia della Sicilia è approdato nottetempo un gommone guidato da Creonte (Andrea de Manincor), marinaio e barcaiolo che si esprime con accento siculo e lamenta la sua condizione di umile faccendiere che fatica per guadagnarsi da vivere. Con lui sono due ragazze superstiti del naufragio, La prima (Anna Benico) è una giornalista libica, indossa un abito bianco e lacero, e ha in pancia un bambino. L’altra (Annalisa Cracco), di temperamento e voce più flebili, proviene dalla Mauritania e ha sul capo lo Hijab islamico. Sono rispettivamente Antigone e Ismene, anche se i nomi dell’antico dramma per loro non vengono mai esplicitati.

Non sono parenti, anzi non si conoscevano affatto, ma il destino le ha accomunate e le ha rese «sorelle di sventura». Sono scampate fortunosamente dai campi di detenzione libici, dove hanno subito violenza e stupro. Hanno pagato somme consistenti nell’illusione di essere aiutate a fuggire in Europa, ma sono state ingannate. Cercano pace e serenità, e soprattutto hanno un’urgenza impellente: dare sepoltura ai corpi di quanti sono deceduti nel naufragio. È toccante il momento in cui Ismene elenca i nomi dei defunti e Antigone con le mani cerca di coprire di sabbia i resti perché «la natura lo impone» e perché «solo seppellendo i corpi si crea giustizia». C’è anche una terza donna sulla scena (Sabrina Modenini), avvolta in uno sgargiante abito rosso, che svolge la funzione di corifea intonando canti melanconici. In realtà è anche lei personaggio del dramma, una signora romana che dopo una festa in spiaggia sta smaltendo la sbornia senza rendesi neppure conto di camminare e danzare tra cadaveri e corpi di superstiti atterriti.

Creonte non ha i tratti del tiranno impietoso e crudele. In questa originale risemantizzazione del mito il sovrano di Tebe si trasforma in un barcaiolo umiliato e collerico. Si è adattato a fare il lavoro di trafficante di esseri umani per ragioni di sopravvivenza economica («tengo famiglia»). E per quanto ostenti la sua indifferenza, per quanto si opponga alla preghiera di dare una mano nella sepoltura («Non sono affari miei»), tuttavia in fondo al cuore prova sentimenti di empatia per le vittime dei barconi. Sa di essere anche lui, come le ragazze che ha di fronte, un miserabile che non conta nulla, schiavo del potere che lucra sulla migrazione clandestina.

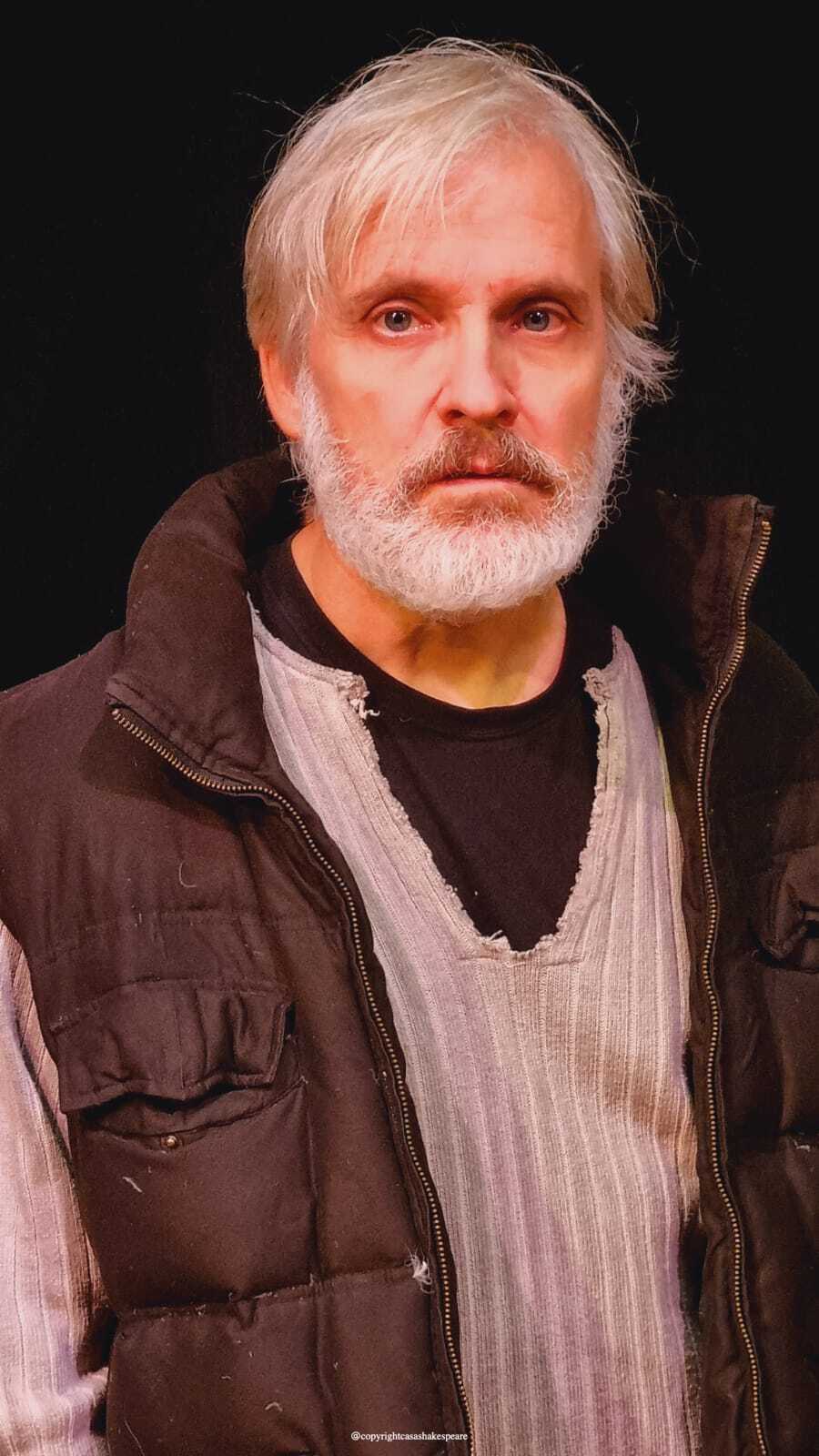

E questo potere cinico e malvagio ha le sembianze di Tiresia (Enrico Ferrari), che qui non ha nulla del vecchio veggente cieco del dramma sofocleo. Tiresia è un ricco affarista romano che si è messo in politica ed è stato eletto in parlamento. L’arroganza trasuda dal suo elegante abito scuro, con tanto di papillon, come anche da ogni parola che pronuncia. Nella spiaggia del suo resort, dove abitualmente porta le amanti, non vuole avere impedimenti quali sono per lui le due ragazze migranti e i corpi dei morti. Il suo cinismo è raggelante, come per esempio quando, in un discorso apparentemente pacato, afferma: «Non li possiamo salvare tutti, fa parte della vita … qui arrivano gli uccelli, animali stronzi gli uccelli … prendiamo questi cadaveri e li bruciamo».

Inutilmente e tardivamente Creonte tenta la ribellione. La soluzione metateatrale che il regista adotta per la scena culminante dello spettacolo è di grande effetto. Tiresia ordina a Creonte di prendere le taniche di benzina e di far sparire i corpi, ma il sottoposto esita e si rivolta contro il feroce padrone. La scena viene ripetuta più volte con piccole variazioni che consentono a ciascun personaggio di esporre la propria versione dei fatti e il proprio punto di vista.

Ma il destino è segnato. Antigone viene freddata con un colpo di pistola sparato da Tiresia e cade tra le braccia compassionevoli di Creonte. A Ismene non resta che il pianto per l’ennesimo lutto subito e un futuro di prostituzione e sfruttamento. Ma la tragedia è servita a qualcosa, giacché la corifea, fino a quel momento spettatrice indifferenze, ora prende coscienza dell’accaduto, sottraendosi alla condizione di sottomissione di cui era prigioniera. Esce di scena esclamando: «Oddio come mi ero fatta su questa spiaggia per non sentire tutto il dolore che ci sta».

Non c’è molto di Sofocle in questa Antigone dei barconi a parte qualche reminiscenza del testo antico che riecheggia qua e là nelle battute dei personaggi. Eppure, dell’antica tragedia recupera alcuni aspetti fondamentali. Innanzi tutto, l’idea di fratellanza e sorellanza, che però non deve essere fondata sul legame di sangue (come era per l’Antigone sofoclea), bensì sulla condizione comune di immigrati esposti ai colpi della sventura. Inoltre, il trait d’union è dato certamente dal tema della sepoltura negata, ingiustamente negata in questo caso ai corpi di quanti finiscono morti in mare, senza avere avuto quel necessario rito di congedo che rappresenta un diritto per ciascun essere umano.

Antigone dei barconi, riadattamento dall’Antigone di Sofocle.

Regia: Solimano Pontarollo

Sceneggiatura: Andrea de Manincor

Musica: Solimano Pontarollo

Luci Franceso Bertolini

Cast: Anna Benico, Annalisa Cracco, Sabrina Modenini, Andrea de Manincor, Enrico Ferrari

Produzione Casa Shakespeare, con il patrocinio del Comune di Verona, Provincia di Verona e Regione Veneto

Première: Verona, Teatro Camploy, 8 dicembre 2023

Si ringrazia Casa Shakespeare per le foto dello spettacolo.

[1] Cfr. Roberto Vecchioni, La capitana Antigone, «la Repubblica», 29 giugno 2019, p. 32.