Supplici è una tragedia di Euripide rappresentata ad Atene tra il 423 e il 416 a.C. circa, ambientata ad Eleusi, demo dell’Attica distante quasi 20 chilometri da Atene, presso l’altare di Demetra.

La tragedia si apre con la presenza in scena di Etra, madre del re ateniese Teseo, mentre compie sacrifici all’altare della dea: intorno a Etra stanno le madri dei guerrieri argivi morti durante la guerra che Argo ha portato a Tebe. La guerra in cui sono morti gli argivi è la spedizione capitanata da Polinice, il figlio di Edipo, contro la propria città, Tebe, per rivendicare la sua parte di regno che gli era stata negata dal fratello Eteocle. Argo aveva perso la guerra: sette guerrieri argivi, tra cui Polinice, furono uccisi ognuno alle sette celebri porte di Tebe, senza riuscire ad entrare in città. Uno di loro, Capaneo, fu distrutto non da un nemico ma dal fulmine di Zeus, che così ne aveva punito l’arroganza.

Polinice, che aveva guidato la spedizione degli stranieri contro la propria città perché aveva sposato la figlia del re di Argo, muore nel duello fratricida con Eteocle, lasciando così vuoto il trono di Tebe. La famosa guerra mitologica era stata rappresentata nel teatro di Dioniso da Eschilo nella tragedia I sette a Tebe, una cinquantina d’anni prima delle Supplici euripidee, nel 467 a.C.. Nel notissimo racconto mitologico, non appena finita la battaglia, il nuovo re di Tebe, Creonte, aveva decretato che i guerrieri nemici morti in guerra, compreso Polinice, rimanessero insepolti fuori dalle mura della città, preda delle fiere e delle intemperie. L' editto intendeva non solo offendere i nemici, ma anche ristabilire ordine all’interno della città. Creonte era il fratello di Giocasta, madre e sposa di Edipo, quindi lo zio di Eteocle e Polinice, gli eredi al trono che si erano uccisi reciprocamente. Nel momento in cui prende il potere, Creonte deve dare un segnale a chi potrebbe mal sopportare la sua successione al trono, pur legittima: decide quindi di concedere onori funebri solenni ad Eteocle, che aveva difeso Tebe, e di lasciare a putrefarsi il corpo di Polinice, che aveva osato attaccare la città a capo di un esercito straniero, per dimostrare quel che accade a chi non ama la patria.

Con Antigone (442 a.C.), Sofocle porta in scena la ribellione di Antigone, una delle figlie di Edipo, al decreto di Creonte. Antigone a costo della sua stessa vita vuole dare gli onori funebri, anche solo simbolici, al fratello Polinice, che pure poteva nei fatti essere considerato un traditore. Con Antigone Sofocle pone la questione della sepoltura negata ad uno solo dei caduti sotto le mura di Tebe e rappresenta il contrasto insanabile tra le leggi di Creonte, dovute all’opportunità politica, e quelle eterne e non scritte degli dei, difese da Antigone. Supplici di Euripide, invece, prendendo l’argomento dallo stesso ciclo mitologico, mette in gioco il destino anche degli altri caduti a Tebe.

Le madri argive, infatti, guidate dal vecchio re di Argo, Adrasto, si trovano ad Eleusi, centro misterico di primaria importanza, per supplicare aiuto: vogliono recuperare e seppellire i corpi dei loro figli che Creonte ha lasciato invece insepolti lì dove sono caduti. La supplica, nella cultura greca, era un istituto religioso e giuridico, e i supplici, sotto la protezione degli dei, non si potevano respingere. Ad Eleusi arriva dunque il re di Atene Teseo in cerca della madre, assente da troppo tempo da casa, e la trova insieme alle straniere. Teseo però entra in dialogo solo con il suo omologo Adrasto che guida le donne, chiedendogli perché la sua città abbia portato guerra a Tebe. Adrasto riconosce che l’impresa bellica è stata un’azione sbagliata e contraria alla volontà degli dei, tuttavia sente la necessità di avanzare la sua richiesta di aiuto per far sì che le madri possano riabbracciare i corpi dei loro figli. Le leggi della guerra, infatti, non possono soppiantare quelle dell’umanità, per le quali i morti devono essere pianti e sepolti.

Solo grazie all’intercessione di Etra, madre che comprende lo strazio materno, e dopo aver consultato i cittadini di Atene, Teseo accetta di dare sostegno alle supplici. Sta per inviare un araldo a Tebe per chiedere la restituzione dei corpi, quando giunge un messaggero da parte di Creonte, che intima a Teseo di non dare accoglienza alle supplici e di non mischiarsi in affari che non riguardano Atene. Il dialogo tra Teseo e il messaggero tebano si amplia rispetto al caso specifico e diventa un dibattito sulla migliore forma di governo: da una parte la monarchia illuminata ateniese, in cui il sovrano agisce sempre secondo la volontà dei cittadini e perseguendo il loro bene, dall’altra il governo di uno solo, che impone la propria volontà e zittisce ogni dissenso. Le due visioni politiche sono inconciliabili: in nome dei valori panellenici che esigono di dare onore ai morti, Teseo in persona si mette a capo di una spedizione contro Tebe. Il coro resta in scena, aspettando trepidante l’esito dello scontro, sino a che giunge un messaggero ateniese ad annunciare la vittoria e a raccontare quel che è accaduto.

Il magnanimo Teseo non ha distrutto Tebe, perché non era quello il suo scopo, pur avendo vinto: ha sepolto sul campo alcuni caduti in guerra, e torna adempiendo la sua missione, ossia portare in corteo funebre i corpi degli eroi. Si leva il canto del coro e Adrasto pronuncia un epitafio per alcuni di loro; Teseo invece celebra Anfiarao e Polinice. I due sovrani escono col corteo per svolgere, fuori scena, il rito della cremazione: Teseo impedisce infatti alle madri di guardare i corpi dei figli scempiati orribilmente dalle ferite. I cadaveri saranno cremati ma una pira a parte viene riservata a Capaneo, folgorato da Zeus.

In quella pira, come dramma nel dramma, si getta la moglie di Capaneo, Evadne, coronando così l'unione d’amore. Assiste al suicidio e non riesce a impedirlo il vecchio padre Ifi, che ha perso anche un figlio maschio nella guerra e che esce di scena lamentando il dolore di una vecchiaia priva dei figli e del calore della famiglia. Insieme ai figli dei caduti, che recano in mano le urne, tornano quindi in scena Teseo e Adrasto, e i due cori, donne e bambini, intonano un lamento comune. Appare ex machina la dea Atena, che chiede a Teseo di vincolare Adrasto a un giuramento: Argo non porterà mai guerra ad Atene. Ma i figli dei caduti, gli epigoni, un giorno annienteranno Tebe vendicando i padri.

Già da questo compendio, si capisce che Supplici è una tragedia tematicamente complessa, in cui svolge un ruolo essenziale la parola, e che certo Euripide fu influenzato da esperienze e idee contemporanee. La posizione del tragediografo è ambivalente: se da un lato la guerra viene intesa come una scelta ineluttabile, dall’altro risuonano anche versi di potente sentimento antibellicistico. Adrasto fu folle a portare guerra a Tebe, afferma Teseo, sapendo di contravvenire alla volontà degli dei, ma d’altro canto lo stesso Teseo sceglie l’uso della forza e la guerra, che vuole condurre in prima persona, affinché venga esaudita la richiesta delle donne di Argo. Nel finale di Supplici viene preannunciata la guerra degli epigoni, con una sottintesa riflessione disincantata sul succedersi di vendette e recriminazioni attraverso le generazioni.

Quando la tragedia fu rappresentata ad Atene, la città era in guerra da molto tempo. La questione della sepoltura dei caduti lontano dalla patria e della restituzione dei loro corpi suonava perciò di lugubre attualità. Euripide sembra voler evitare un eccessivo coinvolgimento emotivo del pubblico, impedendo il compianto delle madri sui corpi segnati dalle ferite e non indugiando troppo sulla sorte dei caduti ateniesi, sepolti sul campo di battaglia. Resta la questione: Teseo è una figura positiva oppure negativa? Da una parte appare come un sovrano illuminato, che crede ottimisticamente che gli dei abbiano concesso più bene che male agli uomini e che impronta il suo governo a sophia, amministrando una città turbata da conflitti fra le classi sociali e da scontri generazionali. D’altro canto, Teseo sembra rappresentare uno dei demagoghi fautori della guerra (si è anche supposto che il ruolo nasconda l’allusione a qualche precisa figura storica), che portano alla rovina la città.

Nelle parole che Teseo rivolge all’araldo tebano, perciò, è stato visto un indiretto encomio della democrazia ateniese, della polis nella quale la legge scritta è uguale per tutti, le decisioni sono prese dall’assemblea, il demos agisce sempre per il bene dello Stato e non per preservare il potere di un solo uomo, sicché lo scontro con Tebe, nato sulla base della difesa di una legge di tutta la Grecia, quella per cui si devono seppellire i morti, diventa poi scontro politico tra libertà democratica e tirannide. Eppure l’elogio della polis democratica mostra le sue crepe proprio nella celebrazione del lutto che è al centro del dramma: la guerra è sempre una follia, solo la pace potrebbe evitare lo strazio. Ai lutti per i giovani caduti, si aggiunge inoltre il sacrificio di Evadne sulla pira del marito: morte chiama morte, la guerra provoca la fine di tutta una generazione di giovani. Le decisioni della città guidata da Teseo paiono dunque, in fin dei conti, poco sagge al pari di quelle di Adrasto e l’incapacità di regolare le vicende umane attraverso il dialogo e la diplomazia annulla ogni ottimismo, spegne ogni speranza nel progresso, induce alla rassegnazione. Forse la posizione di Euripide va cercata proprio in un amaro disincanto verso le vicende umane.

Supplici non ha avuto una grande fortuna sulla scena moderna e contemporanea e questo può essere dovuto anche al fatto che i messaggi che possiamo leggere in questa tragedia di Euripide sono ambigui e, in certi passaggi, contrastanti. In questi giorni di celebrazioni dell’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, alcuni versi delle Supplici suonano però di sconcertante attualità: la condanna della follia della guerra e d’altro canto la necessità della stessa per affermare principi generali e valori considerati patrimonio comune, anzitutto quelli dell’indipendenza e della libertà. Anche l’ambiguità di un capo politico come Teseo potrebbe ricordare la posizione di Zelensky e il pericolo di un’escalation nell’uso della forza.

Di rinnovata attualità è soprattutto la questione dei corpi dei caduti, sia di coloro che vengono sepolti con ogni onore e celebrati nelle cerimonie ufficiali di stato sia di coloro che non sono stati restituiti alle famiglie sia, infine, di coloro che sono stati sepolti in fosse comuni. Un tema, quello del corpo da seppellire e della negazione dei riti funebri, che negli ultimi anni ci vede particolarmente sensibili, specie da quando la recente pandemia ha negato a molti morti il compianto familiare e da quando i corpi delle vittime delle migrazioni per mare e terra continuano a non essere recuperati o a essere sepolti senza poter essere riconosciuti. E pensiamo con tremore alle migliaia di vittime del recentissimo terremoto in Turchia e in Siria, rimaste senza sepoltura, e ai dispersi di cui non si troverà mai il corpo perso nelle montagne di macerie.

Il tema dei corpi senza vita negati agli affetti rende questa tragedia di Euripide di una terribile e opprimente attualità, come ha scritto su questo blog Valeria Andò, in un articolo poi ampliato e argomentato in un saggio denso e importante per il libro collettivo: Il grido di Andromaca. Voci di donne contro la guerra.

Per vari motivi, dunque, Supplici si presterebbe a una lettura attualizzante, ma fra tutti, come ha appunto sottolineato Valeria Andò, la tragedia richiama oggi l’attenzione, rinnovata anche dalla guerra, sul corpo dei morti e sulla necessità del compianto. Nelle Supplici il tragediografo ha voluto dare centralità al lutto delle donne, innanzitutto al lutto indimenticabile delle madri, che introiettano il dolore della perdita dei figli rendendolo parte di loro stesse, partorendo dolore come un tempo partorirono i figli. Nella tragedia vi è anche il lutto della moglie, che non trova più senso al vivere senza la presenza dell’uomo amato, e compie un atto eroico gettandosi nella morte come se si gettasse in un estremo e totale amplesso con lo sposo. L’uno e l’altro lutto sono figurati nella letteratura greca sin dall’Iliade, nello strazio di Teti, consapevole che il figlio Achille morirà giovane, in quello di Ecuba, che vede morire tutti i suoi figli e nel dolore folle che prende Andromaca quando capisce che Ettore, suo sposo e difensore della città, è stato ucciso. Sin dall’Iliade, il compianto dei morti viene considerato un diritto fondamentale dell’essere umano; i guerrieri troiani che stanno per morire chiedono al nemico di restituire il corpo alla famiglia, e chi – come Achille nei confronti di Ettore – infierisce sul corpo del nemico è considerato alla stregua di una bestia e suscita l’ira degli dei.

Supplici di Euripide riprende il problema dell’onore da dare ai morti, contrapponendo etica e valori femminili a etica e principi maschili, di cui Adrasto, Teseo e l’araldo tebano esprimono diversi, ma in fondo omogenei, punti di vista. La tragedia, come ha mostrato Maria Serena Mirto in un saggio assai significativo, rappresenta scenicamente le distanze che separano le donne dagli uomini, distanze che addirittura si acuiscono grazie al rituale funerario, perché quei corpi, una volta ricondotti alle madri, vengono a loro nuovamente negati in base alla considerazione, razionale e politica, che non si può concedere l’abbraccio materno a corpi orribilmente mutilati. Il mondo dei maschi, che fa la guerra, che scempia i cadaveri dei nemici, che sa poi riprenderli dove sono stati accantonati, si divide da quello delle donne anche nella celebrazione del lutto. Le madri, e i figli dei caduti, possono riabbracciare solo le urne colme di cenere leggera.

I corpi, dunque: al centro della tragedia sta il tema dei corpi dei caduti, corpi che si vogliono abbracciare, toccare, in una sorta di straziante Pietà pagana, come ha scritto ancora Valeria Andò. Corpi negati, trasformati in polvere per non offrire spettacolo osceno agli occhi delle madri, ma anche della comunità. Corpi simbolici, tenuti in ostaggio e oltraggiati come nemici anche oltre la morte. Corpi esaltati dalla città e sfregiati dai vincitori. Eroi da una parte, traditori dall’altra; figli e mariti da una parte, nemici dall’altra. Corpi che la forza, avrebbe detto Simone Weil, rende ‘cose’.

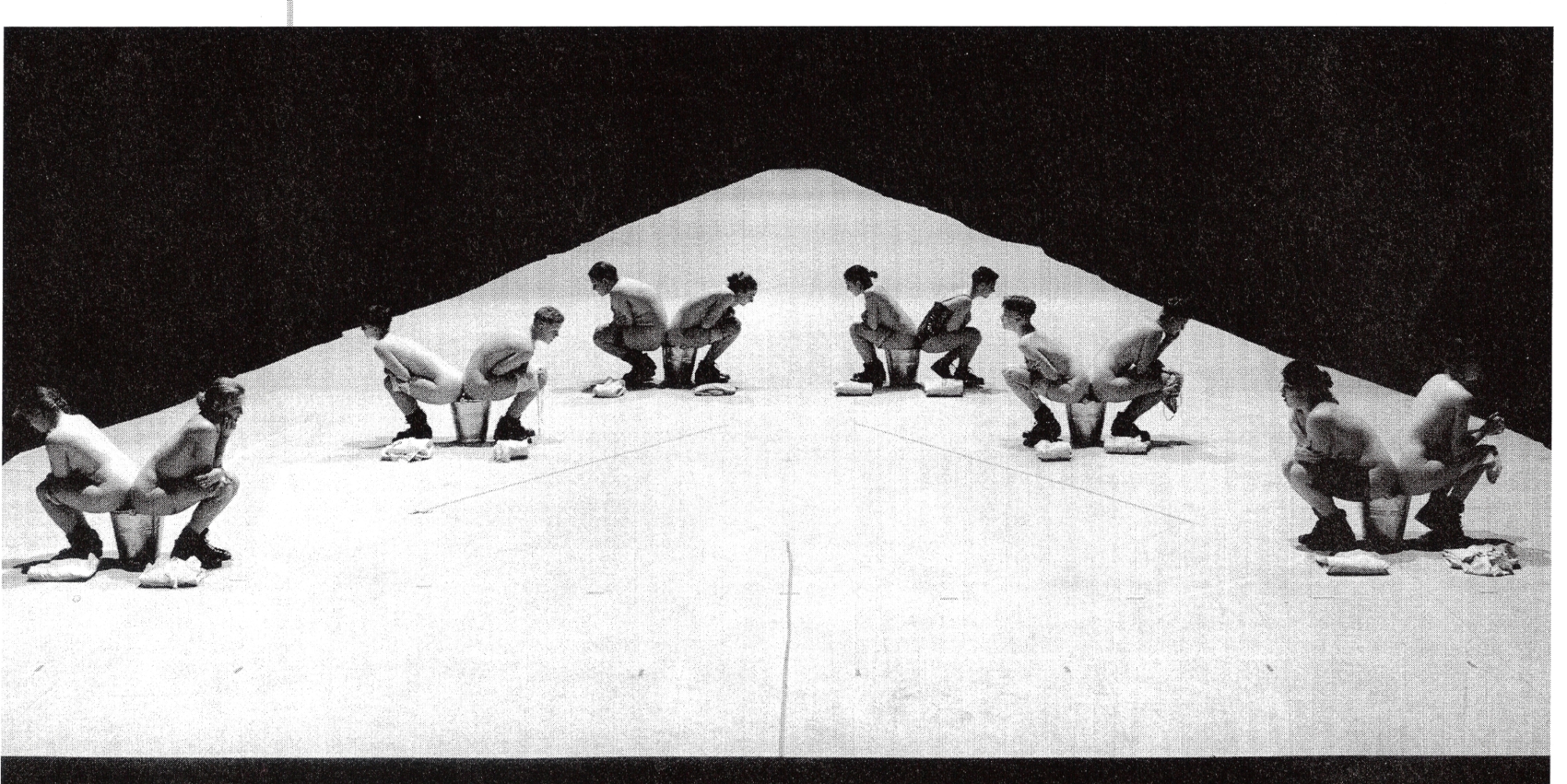

La presenza del coro, anzi addirittura di due cori, uno delle madri, l’altro dei figli dei caduti, è un elemento drammaturgico ineludibile delle Supplici di Euripide. In un’epocale messa in scena del 1987 intitolata Mütter (Madri), Einar Schleef (1944-2001) diede al coro una rilevanza drammaturgica e simbolica eccezionale, al punto da cancellare il testo di Euripide. Il coro delle sette madri, nella rivisitazione di Schleef, partiva da uno stato di prostrazione fisica e di annichilimento che lo costringeva a strisciare a terra e a sussurrare, invece che a parlare, sollevando la testa. Poi il collettivo acquistava vita, e veniva rinforzato da molti altri componenti, che arrivarono da fuori scena, al momento del compianto funebre: si partecipava allora a un rito collettivo, un happening, che coinvolgeva anche gli spettatori, che prevedeva un acuirsi di grida inarticolate, il battito sempre più forte delle mani, movimenti ossessivi dei corpi (vedi immagine sopra). Schleef fu certamente influenzato anche dalla letteratura etnoantropologica sul compianto funebre, così ben indagato in Morte e pianto rituale di Ernesto De Martino che però Schleef non conosceva. Quello del regista, scenografo, e drammaturgo tedesco non fu un reenactment: con il coro delle madri, Schleef intese piuttosto mettere in scena la metafora di una comunità femminile emarginata e silente che improvvisamente sprigionava le sue energie fisiche e vocali e le sue potenzialità sovversive, in una potente azione collettiva caotica, sregolata, estatica che suscitò entusiasmo ma anche indignazione e scandalo tra il pubblico. Della vicenda delle Supplici non restava nulla, tranne l’evocazione di un coro capace di svegliarsi e irrompere nella realtà con forza rivoluzionaria. Il coro di Einar Schleef mette in discussione le convenzioni teatrali e il ruolo drammaturgico del coro nel più antico dei generi teatrali drammatici occidentali, la tragedia greca (qui sotto una rara immagine dal coro del Faust, nella leggendaria rappresentazione di Schleef del 1991).

Difficile non pensare al coro di Die Mütter di Einar Schleef leggendo le note di regia di Serena Sinigaglia per le sue Supplici: «Sette madri, sette attrici: Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Deborah Zuin. Queste attrici straordinarie, a cui mi lega un lungo sodalizio artistico, interpreteranno dunque il coro delle supplici e saranno anche, di volta in volta, i diversi personaggi della tragedia: Teseo, l’araldo tebano, Etra, Adrasto, il messaggero, il coro dei bimbi, Atena. Un rito funebre che si trasforma in un rito di memoria attiva, un andare a scandagliare le ragioni politiche che hanno portato alla morte i figli e più in generale alla distruzione dei valori dell’umanesimo. Che siano le donne a compiere questo viaggio di ricostruzione e conoscenza mi è parso necessario e naturale».

La scelta del punto di vista esclusivamente femminile è condivisibile, visto quello che abbiamo scritto sinora: ma l’alternarsi dei ruoli maschili con quelli femminili crea una certa confusione nello spettatore, complice l’uniformità dei costumi e il buio in scena. Si tratta di un’atmosfera emotiva certo consona al lutto a all’oscurità che caratterizza ogni guerra, ma che non aiuta lo spettatore a comprendere il cambio di ruolo e soprattutto, ci sembra, annulla quella distanza incolmabile che nella tragedia euripidea viene tracciata tra mondo maschile da una parte e mondo femminile dall’altra.

L’azione di queste Supplici sembra svolgersi in un rifugio, e non all’aperto, il che forse rende meno intellegibili i movimenti scenici e le entrate e uscite dei personaggi. Simbolico è anche l’altare della dea, al centro della scena, un tronco reciso come le vite falciate dalla guerra (la metafora vegetale, del resto, è comune sin dall’Iliade per descrivere il morire dei soldati). Mancano però in scena i corpi degli eroi ricondotti in patria, l’abbraccio negato alle madri, l’ufficialità del corteo funebre dei maschi che riconduce quei corpi e poi li fa propri, destinandoli alla dissoluzione nel rito della cremazione. Viene in mente la soluzione di Bertolt Brecht, che nella sua Antigone (1948), per enfatizzare l’importanza del corpo attorno a cui ruota la tragedia, costrinse l’attrice che impersonava Antigone a portare sulle spalle per tutta la rappresentazione una cassa di legno. Anche Massimiliano Civica, nella sua Antigone di pochi anni fa, ha lasciato il corpo in scena per tutto il tempo. Pensiamo cioè che una tragedia come Supplici che ruota sull’importanza del corpo, sia maschile che femminile, sulla diversità di percepirlo, usarlo e intenderlo non dovrebbe mancare di sottolineare la presenza del corpo, come pure l’assenza. Sicché i momenti emotivamente più riusciti di questa messa in scena sono proprio quelli in cui il coro delle sette madri canta e si muove insieme, come un unico, indissolubile corpo doloroso che sa contrapporre il proprio strazio e la propria legge dell’amore ad un mondo impazzito in cui la violenza si manifesta in maniera sempre più irrefrenabile.

Riferimenti bibliografici

Valeria Andò, Volere il corpo dei morti. A proposito delle Supplici di Euripide, in: Il grido di Andromaca. Voci di donne contro la guerra, a cura di Alberto Camerotto, Katia Barbaresco, Valeria Melis, De Bastiani editore, Vittorio Veneto, 2022, pp. 177-188.

Maria Serena Mirto, Il lutto e la cultura delle madri: le Supplici di Euripide, «QUCC» 47, 1984, pp. 55-88.

Matthias Dreyer, Theater der Zäsur. Antike Tragödie im Theater seit den 1960er Jahren, Wilhelm Fink, Padeborn, 2014, pp. 190-219.

Qui sotto un raro bozzetto di scena di Einar Schleef per la messa in scena di "Mütter" dell'ottobre 1985 (la pulizia del tempio)

![Ohne Titel [Szenenstudie zur Inszenierung "Mütter" - Tempelreinigung]](/blog/images/BozzettodiscenaSchleef.png)

SUPPLICI

di Euripide

traduzione di Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi

drammaturgia a cura di Gabriele Scotti

regia di Serena Sinigaglia

con Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin

cori a cura di Francesca Della Monica

scene di Maria Spazzi

costumi di Katarina Vukcevic

luci di Alessandro Verazzi

assistente alla regia Virginia Zini

assistente alle luci Giuliano Almerighi

musiche e sound design di Lorenzo Crippa

movimenti scenici e training fisico a cura di Alessio Maria Romano

assistente al training Alessio Tudda

produzione ATIR - Nidodiragno/CMC - Fondazione Teatro Due, Parma

in collaborazione con Cinema Teatro Agorà, Cernusco sul Naviglio

foto @Serena Serrani