Non posso ricordare, perché ero appena nata, l’inaugurazione a Taranto del IV Centro Siderurgico nel 1965.

Qualche immagine sbiadita mostra l’allora Presidente del Consiglio che sfila davanti alle forze della Marina Militare, storicamente di stanza nella stupenda città magnogreca, nel giorno fatale dei festeggiamenti: si chiamava Aldo Moro, e sarebbe morto poco più di dieci anni dopo giudicato da un sedicente ‘tribunale del popolo’ delle Brigate Rosse, un’organizzazione terroristica che era nata e si era diffusa tra le file degli operai del Nord.

Non posso ricordare quel giorno ma le conseguenze di quel giorno hanno condizionato la mia infanzia e la mia adolescenza: il mio paese, a diciassette chilometri da Taranto, fu svuotato di contadini e di artigiani. Andare a lavorare all’Italsider significava coronare ogni sogno: lo stipendio fisso, la possibilità di comprare una Fiat a rate, di mettere da parte i soldi per il matrimonio e la casa. Ma la rivoluzione non fu solo economica, anche psicologica: diventare operaio significava appartenere a una classe, a una categoria, riconoscersi nell’altro che indossava la tuta blu.

Il contadino, invece, lavorava in solitudine, rischiava da solo, poteva restare analfabeta – non gli era chiesto nessun titolo di studio –. Il contadino del latifondista faceva per tutta la vita il servo e così anche chi lavorava e lavora a giornata, per lo più a nero. L’operaio, al contrario, aveva una sua autonomia e un suo ruolo, eleggeva dei rappresentanti, gli veniva promessa tutela sindacale: non c’era più divario tra chi la mattina o la notte timbrava il cartellino a Taranto e i tanti fratelli, cugini e parenti che in quegli anni erano emigrati per andare a lavorare nelle grandi fabbriche di Torino o del Nord, i ‘terroni’ che al Nord conquistavano una casa popolare riscaldata e una dignità che nei paesi del sud non avevano, specie se possedevano quella dirittura morale che impediva loro di far parte di associazioni criminali. C’era tanto bisogno di lavoro operaio che si poté, almeno per tempo breve, dimenticare la necessità della raccomandazione, quel meccanismo per cui si garantiva il voto a qualcuno in cambio di un contratto qualsiasi e di Natale ci si sottoponeva a lunghe attese nelle anticamere di politici, militari, ecclesiastici per consegnare al segretario un cestino o un regalo, della cui entità nessuno sapeva nulla, con la richiesta di un ‘posto’ fisso, un posto qualsiasi, all’ente acquedotto, in banca, al comune, il ‘posto’, quasi si trattasse del posto al mondo.

Le conseguenze furono tremende né possono dirsi purtroppo finite. Il mostro Italsider ha mietuto vittime e vittime, ogni famiglia nel raggio di trenta chilometri da Taranto, e soprattutto nell’ormai famigerato rione Tamburi della città, investito in pieno dalle polveri ferruginose e dai fumi delle ciminiere, ha pagato il suo tributo di sangue, consapevolmente o inconsapevolmente: perché all’anonima percentuale di tumori si è persino cercato di dare altre spiegazioni, che non quella più evidente e sotto gli occhi di tutti.

Ma non è bastata questa strage continua e silenziosa: uno dei territori più belli d’Italia, tra la colonia spartana di Taranto e la piana di Metaponto, è stato scempiato per sempre e non credo proprio che siano possibili piani di recupero paesaggistico o addirittura turistico che ci ridiano indietro quello che era all’inizio del Novecento. Ogni volta che passo per la statale che costeggia il mostro Italsider, continuo ad aver paura. Non ci sono mai entrata dentro. Ricordo gli occhi luccicanti di alcol e di malattia di un mio zio che raccontava: ‘è grande come nova iork, non sai come splende di notte’, in una sorta di paradossale rimpianto per quella città incantata che l’aveva spezzato e consumato, ma in cui comunque aveva trascorso tutta la sua breve giovinezza.

I soldi non portano solo benessere, ammesso che il benessere coincida con l’automobile sempre più potente e i vestiti firmati. I soldi portano necessità di fare altri soldi e consumarne sempre di più: la mia generazione, in Puglia, è stata decimata negli anni ’80 dalla droga e la possibilità di comprarla era anche un effetto di quel benessere, come pure la possibilità di venderla a sempre più persone. Il mostro fagocita le coscienze ed esige sacrifici umani: quanti sono stati i morti di lavoro? E in che maniera, soprattutto, sono morti, buttati via come mele marce?

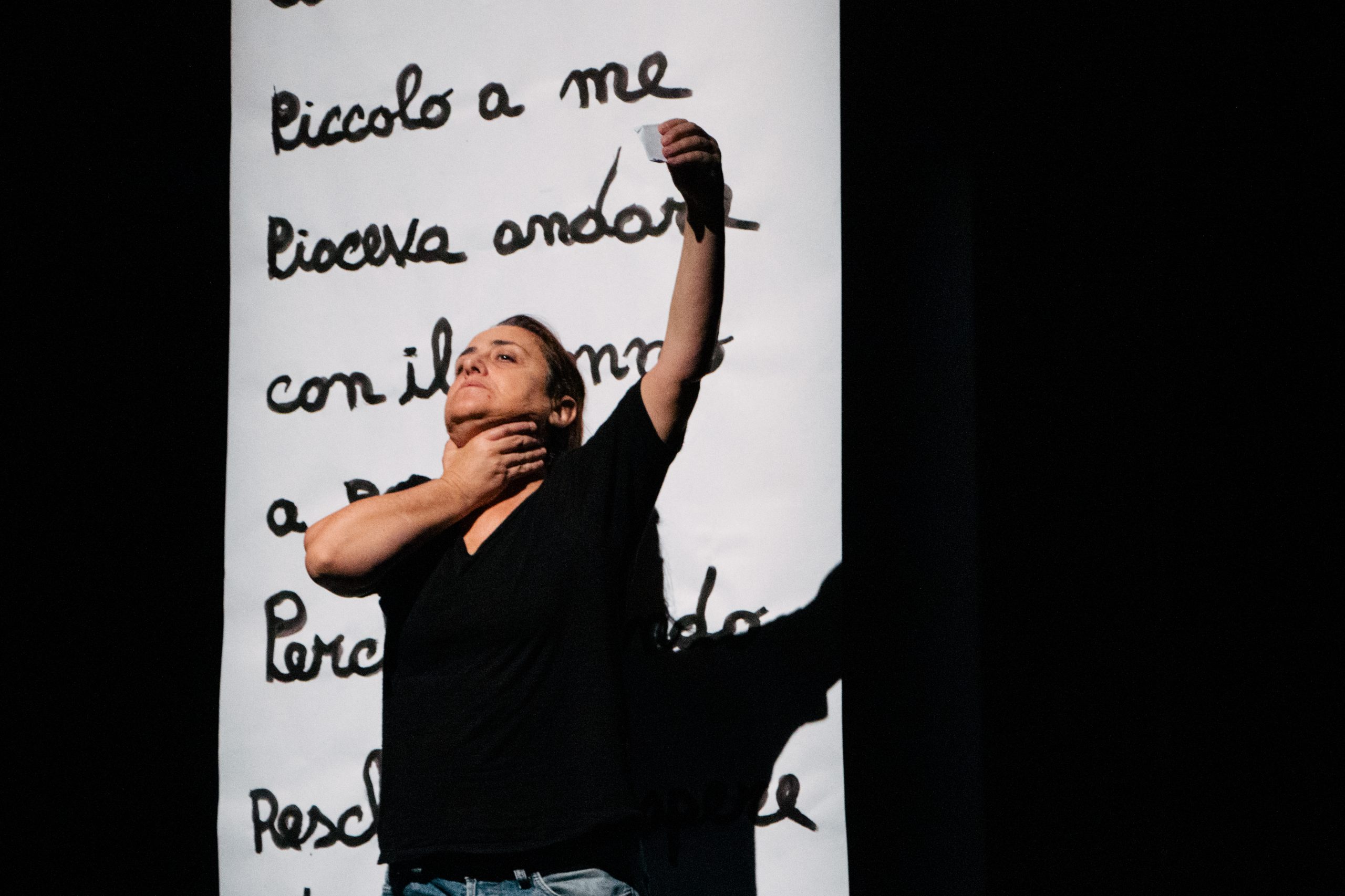

Parlo di mele perché è un’immagine ricorrente nell’intenso e tragico testo di Manlio Marinelli, Non mi serve niente, in scena dal 5 al 10 novembre 2024 al Teatro Filodrammatici di Milano, con la regia sensibile e consapevole di Luca Mazzone. Le mele sono quelle che la voce narrante, una bravissima Antonella Delli Gatti, deve impacchettare alla catena di montaggio 4 per volta, un numero di cui non conosce la ragione. Perché le confezioni delle mele sono da quattro? La domanda, che può sembrare insensata, riguarda tutto quel che la voce narrante fa: perché si alza la mattina alla cinque? Perché per raggiungere la fabbrica ha bisogno di un’auto privata che deve togliere alla nonna, che può permettersi una macchina perché pensionata? Perché deve lavorare anche di domenica e anche di Natale? Perché deve lavorare senza pensare, tirare il cellofan sulla confezione, perché deve fare un gesto meccanico, ripetitivo, che la rende uguale a una macchina, con la cui precisione e velocità deve competere se vuole mantenere il posto di lavoro? Perché ammazzarsi di fatica se poi quel che guadagna le basta solo per sopravvivere e deve ancora vivere con la famiglia, la nonna ricca della sua pensione, il padre cassaintegrato da anni che sprofonda in una depressione senza via di ritorno? A che serve vivere senza incontrarsi mai, senza avere la possibilità di un abbraccio, di una parola, limitando i sogni a quello che la brutta pubblicità dei cartelli sulla statale ci impone?

Le risposte implicite a queste domande sono date, in questo monologo teso e commovente, da alcune frasi estrapolate dai manoscritti di Marx, ma non si tratta di un’operazione intellettualistica, tutt’altro. Con una drammaticità emozionante, va in scena l’essere umano che il capitale riduce a ‘nuda vita’, la cui vera lotta consiste nell’uscire fuori dalle maglie dei bisogni creati da altri, dal riuscire a stabilire gerarchie di affetti e di passioni non imposti, a crearsi spazi di libertà e di pensiero. Tutti dobbiamo lavorare e dobbiamo venire a patti con il capitale – a meno che non facciamo la scelta estrema dell’eremitaggio e dell’ascetismo –. Ma c’è uno spazio che deve restare solo nostro, ed è quello di non asservirci a bisogni fatui, di non venderci per inseguire chimeriche illusioni di ricchezza e oggetti simbolici di uno status quo importato da modelli lontani. C’è un confine invalicabile a chiunque ed è la nostra libertà interiore.

Non si può rimproverare a generazioni di giovani pugliesi l’aver inseguito quello che allora fu venduto come il realizzarsi di un sogno, il frutto proibito del paradiso. Non si può rimproverare di aver lasciato allora le donne sole ad andare in campagna alle prime luci dell’alba con i ‘caporali’ quando gli uomini, gli operai, rientravano dal turno di notte in fabbrica. Non si può rimproverare loro di aver scelto il buio e il fuoco dell’altoforno al sole accecante sulle vigne, al profilo del mare avaro e sempre più avvelenato.

Ma di non aver scelto e di non scegliere la bellezza di un tramonto invece di un centro commerciale, la gioia di una passeggiata invece di chilometri macinati su un inutile SUV, la commozione della lettura di un romanzo, di uno spettacolo di teatro, di un film discusso insieme agli amici invece del vestito firmato dalla influencer di turno sì, questo sì che si deve rimproverare, questo sì che si deve gridare.

Imparare a scegliere, questo insegna Non mi serve niente di Manlio Marinelli, che andrebbe fatto vedere e commentare nelle scuole e nelle università: imparare a dire di no alle sirene dei social, alla violenza istituzionalizzata, a chi ci vuole plasmare, a chi ci considera mele tutte uguali da impacchettare nello stesso modo e nello stesso numero. Dire di no: lo dobbiamo a tutti coloro che sono morti e continuano a morire per la logica perversa della produzione capitalistica.

Non mi serve niente: che diventi il nostro motto per chi ci ricatta, per chi crede di poterci comprare con regali ai quali non si può dire di no.

Per tutti costoro, e sono tanti, la risposta sia:

non mi serve niente, non ci serve niente.

Queste riflessioni sono dedicate a mio cugino Ciro Petrarulo e a mio zio Francesco Fornaro. E a mio padre, che mostrandomi l’orrore dell’Italsider mi insegnò il valore dell’arte e della bellezza.

Non mi serve niente